生鮮食品オンラインショップサービス激戦。即日配達サービスの未来とは。

2014.10.03

ITトレンド

目次

注目はAmazon Freshの即日配達サービス

アマゾンが2007年にシアトルで試験的に開始していた生鮮食品の即日配達サービスですが、 昨年からロサンゼルス、サンフランシスコとエリアを拡大している。

朝10時までに注文すれば、その日の18時にまでに届くという。

Amazonが持つ巨大物流網とビッグデータを活用した精度の高い需要予測といったAmazonの強みを生かしたサービスである。

以前、私はAmazonで注文したものがその日に届くという経験をした事がある。

私自身Amazonのヘビーユーザーとして有料のAmazonプライム会員なので最短で翌日には届くのだが、 当日に届いた事にはさすがに驚いた。

Amazon Freshのサービスがどの様に実現されているのか、Amazon自身が商品を仕入れ配送をしている分けだが、Amazonが持つ物流倉庫は使わず、仕入先の倉庫からAmazonが直送をするという。

そして配達スピードを上げるため、あらかじめ注文が来そうな商品を予測しておき、トラックに積み込む。

トラック自身が移動倉庫と言う役割を担っているといった仕組みだ。

移動型スーパーマーケットとのオンラインショップ版といったイメージ。

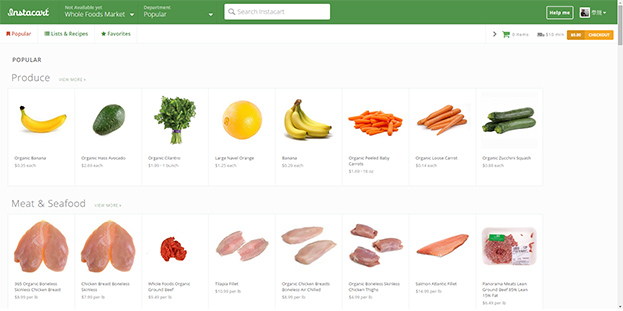

仕入れリスクのない即日配達サービス「Instacart」。

最短60分以内の配達スピードのその裏側とは

買い物を行うお客様と買い物を請け負う人をクラウドソーシングで結び、最短60分で届けるというサービス。

ショッパーと呼ばれる人達はお客様から注文が入ると専用アプリで買い物リスト、お店の情報を取得し、買い物をして届け先に届けて報酬を得るというビジネスモデル。

Amazonのような物流メリットを持たず、買い手と請負をマッチングさせることで即日配達を可能としたサービス。

生鮮食品の価格は定額で、スーパーマーケットで買うよりも少々値段ははるもの雨の日や気温などの気候によってはの重たい荷物を自宅に届けてくれるメリットは大きいようだ。

自分の買い物ついでに買い物を請け負い報酬を得えたいという需要も多いかもしれない。

今後、このようなサービスが日本で受け入れられるか、文化の違いによる壁が発生するのか、興味がわく。

どちらかと言えば閉鎖的なコミュニティーを好む文化がある日本。

全く知らない人に買い物を代行してもらい、自宅に届けてもらう事で知られてしまう情報リスクにアレルギー反応が出るのではと考える。

このサービス、日本国内では浸透しない可能性が大きい。

大手スーパーである。イトーヨーカドー、イオン、SEIYUのネット戦略とは

日本国内の大手スーパーもオムニチャンネル戦略として複数のリアル店舗とネットショップのシームレスな顧客コミュニケーションを目指している。

ネットショッピングの即日配達や実店舗とネットショップとのポイントの統合など、利便性の向上に向けて大きな事業戦略を立ている。

しかし通販業界で考えると生協が売上高では勝っているようだ。続いてイトーヨーカドーが急速に伸びてきている、日本国内では生協の通信販売に根強い人気があるもよう。

ネットショップの配達料300円から500円で即日配達の利便性を取るか、即時配達はないが生協が持つ品質安全を取るか、今後、国内消費者の行動に注目したい。

全国津々浦々、コンビニ網の利便性が競合になるのでは。

24時間営業で生鮮食品を取り扱うコンビニも増え、益々便利になったコンビニ業界。

今や百貨店、スーパーなどを押しのけ小売業トップの売り上げを上げるコンビニ。

その場しのぎで物が揃い、時間を気にすることなく利用できるコンビニが日本国内において即時配達サービスの最強の競合と言える。

このコンビニのサービスとの棲み分けをしないと生鮮食品の即日配達サービスは成り立たないと思う。

まとめ

国内において、全国に店舗を構える大手スーパーはその店舗を拠点に近隣への即日配達サービスを行っており、通いなれた勝手知ったる近隣のスーパーだけに食品への信頼度は高いだろう。

日本では食品に対する安全性を重視している傾向が高い分、大手スーパーの即時配達サービスの方が魅力的だと思う。

Amazon Flashが今後、日本で展開をするかは分からないが、日本上陸となれば大手スーパーとの市場の取り合いになる事は必至。

コンビニのようにあくまでも来店を前提に店舗展開を図り生鮮食品を提供するサービスとの三つ巴の競争ともなり得る。

大手スーパーのオムニチャンネル戦略が勝つか、Amazonのようなビッグデータ戦略が勝つか、はたまた店舗展開数と24時間営業のコンビニが勝つか。

平日はコンビニ、週末にスーパーという生活習慣が多いと思うので生鮮食品の即日配達サービスに生活者が魅力を感じないのではと思う。

もっと斬新なアイデアで魅力を感じさせないと、現状ではまだまだ利用価値が薄いと思う。