ビッグデータ活用本格化。気象データから需要を 予測する次世代物流の試みがスタート。

2014.10.14

ITトレンド

この食品ロスを削減するため、日本気象協会の気象情報から見る需要予測データと食品メーカー、卸売事業者、小売事業者が持つPOSなどの需要予測データを共有し、食品ロスを減らし、二酸化炭素の5%削減を目指す業界初の試みがスタートしました。

食品ロスの現状

下記、グラフは農林水産省が発表している食品廃棄物の年間総発生量です。

約2,000万トン近くの食品が破棄されるといった実態。

これは日本国内における食料消費全体の約20%にあたります。

また食糧難に苦しむ国への食糧支援量(平成23年度年間390万トン)をはるかに超える食料が破棄されているという事になります。このうちまだ食べれるにも関わらず捨てられる食品の事を食品ロスと呼び、約500万トン~800万トンだとされています。

この食品ロスの大半は家庭から出ていると言われており、賞味期限切れや食材の傷み、食べ残しなどによる破棄との事。消費者庁も食品ロスをなくす広報活動などを積極的に行っており、現在の日本が抱える社会的問題となっています。

まずは「豆腐」「麺つゆ・鍋つゆ」の2品目で実験スタート

気象状況による売上変化が大きいものの代表として日持ちが悪い「豆腐」と日持ちは長くとも季節需要が大きい「麺つゆ・鍋つゆ」で実験を行うとの事。

平成27年以降は廃棄・返品ロスが生じている食品全てを対象に拡大していく予定だ。

今まで「原材料メーカー」「加工メーカー」「卸売事業者」「小売事業者」間でデータ共有されることがなかった需要予測データを共有し、気象に関わる消費者行動データを

紐づけることで「生産計画」「在庫計画」「販売計画」に利用し、食品廃棄ロス、販売機会ロスを削減するといった内容です。

その後活動報告がまだないようなのでこれは今後の報告を楽しみにしたいと思う。

オープンデータの活用で社会が変わる?

みなさん「電子行政オープンデータ戦略」をご存じだろうか?

これは政府自らが積極的に公共データを2次加工が可能なフォーマットで公開し、営利、非営利問わず活用を促進する戦略です。

各種白書や統計、地理データを公開し、民間、産業、経済活動に活用をしていもらう事が目的です。

この度の気象データという公共データを活用し、食品ロスといった社会問題の解決に役立てるといった事がオープンデータの活用事例の一つと言えるでしょう。

身近な事例で言えば、例えばスマホアプリの「ゆれくるコール」などは気象庁から配信される高度利用者向け緊急地震速報を元に警報を知らせるアプリを提供し、ビジネスを行っています。

このようなオープンデータは産業界にとってどのような活用が可能か?

また新たなビジネスを創出するキッカケに何処まで寄与でるのか?

まだ始まったばかりではあるが、

オープンデータの文化を早々にキャッチした民間活動としてアイディアソンやハッカソン、コンテストといった取り組みが急増しているのも事実。

オープンデータを活用して民間レベルで社会課題の発見から解決に至るまでのキャンパスを描きやすい風土作りが拡大しているのも実感する。

下記は政府が23年に立ち上げたデータ公開サイト「DATA.GO.JP」

2014年10月1日から本格運用を始めたとの事。

本格運用開始段階での現在で登録データ数は12,347件である。

その他、経済産業省のオープンデータ実証用Webサイト「Open DATA METI」

ビッグデータは統計ではない。

統計を取るのであれば何もビッグデータを活用して分析コストをかけなくても、スモールデータで統計を取ればほどほど結果に違いはないであろう。

なぜビッグデータかというと、我々が見当も付かない相関関係をビッグデータを重ねる事で見えてくるのではないかという試みなのである。

いわば「風が吹けば桶屋が儲かる」みたいなもので全く見当がつかなく関連性が薄いと思えることでもデータが証明しているといった具合だ。

ウォルマートによる伝説的発見として良くデータマイニングの事例として引用される「ビールと紙おむつの相関関係」みたいな関連性をデータによって暴く。

なので統計とは全く異質の分野であると考える。

まとめ

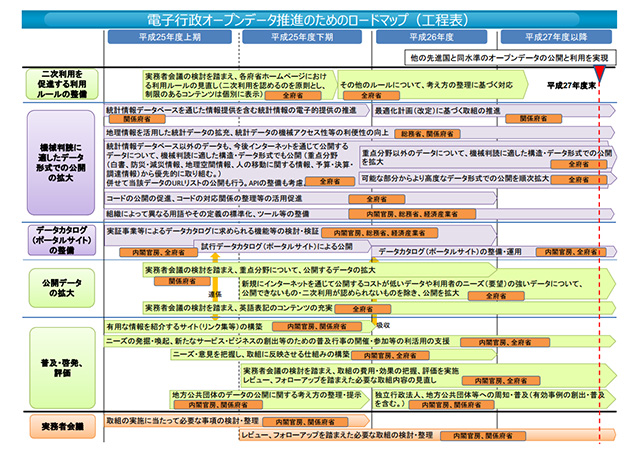

首相官邸webサイトで公開されているロードマップでは平成27年を目途に先進国と同水準のオープンデータの公開と利用を実現するとある。

先進国アメリカでの公開情報件数は11万件、日本の1万2000件はまだまだアメリカの10%ほど。

このような活動の差がIT産業の差にも出ているのだろう。

今後何処まで公開データ数を増やせるか、またその活用事例を増やせるかがデータを活用したIT化の躍進にもつながる。

日本では行動データのようなビッグデータに対して個人情報の保護というグレーゾーンにアレルギー反応を示しやすい。

まだまだもっと、オープンデータに対する社会への訴えかけが必要なのではないだろうか。